Visite au Monument-National

J’aime le théâtre. C’est pourquoi je prends des cours de théâtre à l’université. Dans le cadre du cours La représentation théâtrale donné par Jean-Marc Larrue à l’automne 2019, le groupe est allé visiter le Monument-National, à la fois un joyau patrimonial et un frankenstein d’architecture.

Note : ce billet est tiré de mes notes de cours que je publie en ligne.

Le théâtre et son environnement

Nous débutons la séance dans le hall d’entrée. Il y a un petit bar, nous nous y installons avant le début du cours à 9 h 00.

Jean-Marc Larrue débute avec quelques remarques introductives sur l’histoire du Monument-National, probablement le plus ancien théâtre au Canada encore presque intact.

À ses débuts, les espaces du rez-de-chaussée sont occupés par des commerces, comme une épicerie ou un restaurant. L’entrée du théâtre était plutôt étroite, si bien qu’elle n’offrait pas de place pour se rassembler avant la représentation : on payait son entrée à 10¢ et on montait tout de suite les escaliers qui mènent aux étages supérieurs.

Nous sommes sortis pour contempler le bâtiment de l’autre côté de la rue, pour ainsi le situer dans son environnement.

Un parc public (Place de la Paix), lui-même une sorte de petit théâtre, repose juste en face.

Le théâtre se situe sur le boulevard Saint-Laurent, tout près de son intersection avec le boulevard René-Lévesque, une artère passante. Avant la construction du quartier des spectacles, juste à côté, cette intersection représentait le centre-ville économique de Montréal, en raison de son affluence et du développement du quartier, majoritairement habité par des Juifs.

Il s’agit par ailleurs du plus grand théâtre juif au monde à l’extérieur de New York.

La façade de la bâtisse est surtout constituée de pierre, caractérisée par des motifs verticaux.

Le théâtre est situé entre 2 plateaux : celui du Vieux-Port de Montréal, plus bas, et celui du Plateau Mont-Royal, plus haut.

En partant de l’extérieur, on (re)prend un certain recul en reconstituant le parcours extérieur, moment à partir duquel l’expérience théâtrale débute chez le spectateur. En effet, se rendre au théâtre fait partie de l’expérience : un théâtre se trouve dans un lieu physique, dans un environnement bien précis; pour s’y rendre, on doit traverser certains quartiers, avec leur histoire et leur atmosphère propres, sans parler du bâtiment dans lequel on s’apprête à entrer, plus ou moins imposant, qui nous dicte lui aussi sa propre atmosphère.

Le théâtre, c’est la rencontre des espaces.

Le Monument-National a eu ses hauts et ses bas dans son histoire; tantôt abandonné, tantôt rénové, le fait qu’il représente aujourd’hui une icône du théâtre montréalais relève pratiquement du miracle.

(Le Monument-National est truffé de ratages, notamment dans son architecture, mais surtout dans un sens plus positif, en ce sens qu’il n’est pas du tout devenu ce pour quoi il a été prévu.)

Le parcours intérieur

Nous prenons les escaliers de cet édifice dont l’architecture a été incroyablement mal conçue.

À l’étage, une première entrée, remarquablement minable, permet d’accéder à la salle.

Le large escalier était autrefois réservé à la bourgeoisie (la classe populaire empruntait un ancien escalier exigu à l’arrière du bâtiment, à partir de la rue Clark).

À l’étage, une aire de détente et un bar ont été aménagés.

Une poutre d’une incroyable laideur remplit sans doute un rôle de soutien fonctionnel, à défaut d’être épouvantablement disparate.

Plus haut, un espace vide à plafond haut a toutefois été conservé.

La salle Ludger-Duvernay

Dans les couloirs qui mènent à la salle, nous sommes accueillis par d’étranges sculptures, sortes de bustes plus ou moins incomplets arrimés au mur.

L’architecture, d’abord conçue pour faire une salle de concert, est manifestement d’inspiration baroque. La symétrie est néanmoins très rigoureuse.

Une grande attention a été portée à la sonorité (texture des chaises en velours, forme des parois) ce qui permet à la voix des comédiens d’être agréable à entendre et qu’elle ne rebondisse pas vers ceux-ci.

Lorsqu’on entre dans un théâtre, se sent-on chez soi?

Se sent-on confortable?

A-t-on envie de retourner dans cet endroit?

La salle actuelle comporte 805 places (assises), mais on accueillait autrefois presque le double grâce à des sièges de plus petite taille et des allées rétrécies, et un public debout au balcon.

C’est la découverte picturale de la perspective (en peinture, par les Italiens) qui a révolutionné l’espace scénographique : plutôt que de fabriquer des décors complexes et onéreux, on a recours de grandes toiles peintes qu’on peut facilement remplacer pendant le spectacle.

Les spectateurs les mieux assis sont donc ceux qui se situent en plein centre de la salle, puisqu’ils voient le point de fuite bien de face.

Le cadre de scène, plus spécifiquement son manteau d’Arlequin, est relativement modeste, dépourvu de gravures ou d’ornementation particulière, à l’exception d’un rail métallique qui en cerne le pourtour.

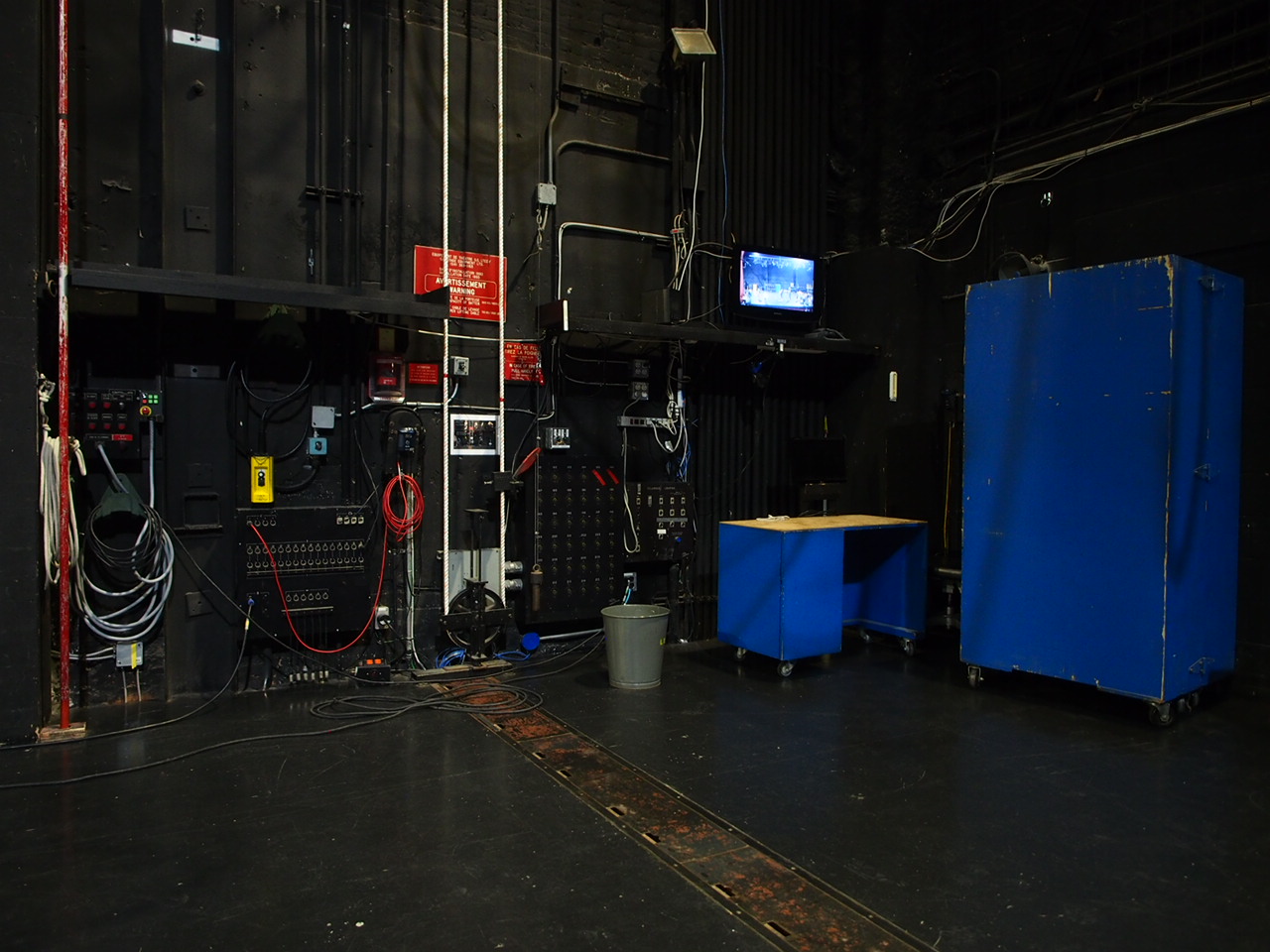

Il est étonnant qu’un bâtiment, en apparence modeste de l’extérieur, abrite une cage de scène aussi grande. La scène est très profonde; la voix ne s’y porte pas aussi bien que lorsqu’on se trouve à l’avant-scène.

L’aire de jeu et l’aire spectatoriales sont bien délimitées.

Le cadre de scène masque la machinerie.

La scène comporte encore des trappes fonctionnelles. Celles-ci sont néanmoins surtout utilisées par des jeunes.

L’espace sous la scène fait plusieurs mètres de profondeur.

Le rideau de scène, rouge, peut être descendu pour cacher la scène et faire un dévoilement. Un rideau de fer existe encore, servant à protéger le reste du théâtre et les spectateurs des incendies (les théâtres prenaient souvent feu).

Sur le mur du fond, à l’arrière de la scène, une grande toile blanche peut être descendue pour afficher des projections.

La balustrade

La balustrade est la troisième salle après la salle Ludger-Duvernay et la salle Hydro-Québec (voir plus bas); elle constitue en quelque sorte un troisième lieu, où les « spectateurs » peuvent boire, manger et échanger tout en étant divertis par des comédiens qui foulent une plus petite scène (mais une scène néanmoins).

Le summum de l’hybridité : la salle Hydro-Québec